PRIMER PUNTO: A QUÉ ALUMNADO SE DIRIGE.

Toda normativa sobre atención a alumnos con altas capacidades ha de cumplir como primer punto el definir con claridad qué se entiende por altas capacidades. O lo que es lo mismo, a qué alumnado se dirige. Esto, que es algo tan evidente, no se suele incluir en el articulado, ni siquiera en los preámbulos. No pueden escudarse en que no hay una unificación de criterios entre los expertos. Tienen que mojarse. Tomar una decisión y dar el paso. Hay varios modelos. La diferencia entre ellos es fundamentalmente el nivel de exigencia en los criterios para ser identificado. Aplicando uno u otro modelo se identificarán más o menos casos. Podrá gustarnos la decisión o no. Pero al menos, se homogeneizarán los requisitos para considerar que estos alumnos tengan necesidades educativas específicas asociadas a altas capacidades. Los orientadores tendrán que ajustarse a esos criterios.

¿Qué necesitan los alumnos con altas capacidades para ser reconocidos? ¿Son aquellos que puntúan por encima de una determinada prueba de inteligencia estandarizada, en la que se obtiene un resultado de cociente intelectual? ¿Obtener un CI mayor que 130? ¿Mayor que 140?¿Que resuelva ecuaciones diferenciales a los 5 años? Que lo definan y que lo exijan. Pero que sea la misma definición y la misma prueba para todos. Tengan en cuenta que pruebas de inteligencia hay muchas, y no todas valoran las mismas capacidades, nos pongamos como nos pongamos. Un test de razonamiento lógico abstracto no va a facilitarnos la misma información o puntuación que una escala de corte verbal academico (como las Wechsler), o que una batería de aptitudes diferenciales, con peso equivalente entre todas ellas. Hay que ponerse de acuerdo, porque de la decisión que tomen dependerá el nivel de los alumnos seleccionados. Si se acepta este modelo con el criterio de la Organización Mundial de la Salud y unas pruebas lo suficientemente completas, se deberían encontrar en teoría con un 2% de la población, con un potencial academico muy por encima de la media. Sería un tímido paso, pero al menos un paso adelante. Que sepan que un buen número de los seleccionados serían candidatos a la aceleración y al adelanto de cursos en un sistema educativo tan compartimentalizado en niveles como el que tenemos ahora.

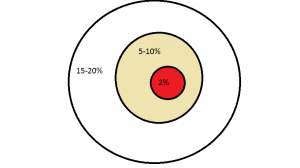

¿Desean, desde otro punto de vista, ampliar el concepto de altas capacidades para incorporar no solamente a los más talentosos en el ámbito academico, sino otros perfiles que pueden tener sus propias necesidades específicas? Sí, los hay, y casos de enorme prestigio en la etapa adulta (y por lo general desastrosa experiencia escolar en la infancia). La alta capacidad matemática, la verbal, la artistica o el talento creativo entre otras facetas, no tienen por qué correlacionar (ir de la mano) con el ámbito académico. Definan las altas capacidades, señores. La normativa aragonesa lo hace a su manera: En el Decreto 135/2014, en su artículo 24 presenta al alumnado de altas capacidades como aquel que se caracteriza por una adquisición temprana de los aprendizajes instrumentales, o por unas aptitudes y habilidades cognitivas, generales o específicas, por encima de lo esperado en su grupo de edad de referencia. Una cosa o la otra. Dos sentencias unidas por un nexo lógico disyuntivo. Ambas son factibles. Al menos sabes qué puedes esperar: avances rápidos en el aprendizaje o niveles de aptitudes por encima de la media de su edad. O ambas situaciones a la vez. Pero ya no se puede justificar que tengan que ser las dos juntas, porque el texto normativo no lo contempla. Bien, en este caso, sera difícil refugiarse en una identificación de corte tradicional. Podrán seguir utilizando pruebas psicométricas, pero su interpretación tendrá que ajustarse a la obtención de perfiles cognitivos. Y así queda reflejado en el anexo II de la Orden de 30 de Julio de 2014 de medidas de intervención educativa, que desarrolla el anterior Decreto. En su Anexo II apartado 4, se definen los diferentes perfiles que cumplen los criterios para considerarse alumno de altas capacidades. ¿Qué diferencia existe con el anterior modelo? Es más amplio. En un grafo de conjuntos, los alumnos identificados con un sistema tradicional son un subconjunto de este segundo apartado. Es probable que nos encontremos entre un 5% o incluso hasta un 10% de la población escolar dentro de los alumnos identificados como de altas capacidades. Y el anterior 2% está incluido en este grafo mayor, y probablemente configurarán buena parte del alto perfil academico o el perfil de superdotación (aunque definido de otra manera). Todo ello si después los profesionales educativos hacen correctamente su trabajo, claro. Pero al menos, se ha cumplido el primer requisito de una normativa: tener claro quiénes van a ser los alumnos objetivo.

¿Les gusta más el modelo de François Gagné? Detecten a los alumnos más capaces, en el 10% de la parte superior en los dominios potenciales intelectual, creativo, social, perceptual y psicomotor, y traten de conseguir con ellos que desarrollen talentos en ámbitos como el academico, el científico-técnico, el artistico o deportivo, entre otros.

¿Queremos un modelo mucho más amplio? En ese caso, hay que acercarse a algo similar al Modelo de Enriquecimiento Escolar de Renzulli y sus colaboradores. En este modelo los alumnos más capaces, con potencial para conseguir de ellos gifted behaviours (conductas propias de los bien dotados intelectualmente), son aquellos con capacidades o habilidades generales o específicas por encima de la media.

La parte de identificación de este modelo no suele conocerse tan bien como su teoría. Los autores han puesto en práctica en diversos centros educativos un modelo de intervención que parte de un proceso de identificación de un grupo de alumnos (talent pool) a tres bandas:

– Un 50% aproximadamente seleccionado por un sistema de pruebas psicométricas de inteligencia, según el criterio de cada centro o de cada administración educativa. Generalmente los elegidos suelen obtener CIs superiores a 125 o percentiles en las pruebas generales o específicas superiores al percentil 92 ó 94 (de un resultado máximo de 99).

– Otro 50% aproximadamente de alumnos seleccionados por los docentes de entre aquellos que no han entrado a través de las pruebas psicométricas, y que son considerados como excelentes alumnos, con un rendimiento escolar por encima de la media.

– Finalmente, se deja abierta la posibilidad a estudiar casos puntuales de alumnos que no hayan entrado en las dos fases anteriores, pero que son recomendados por sus propios compañeros, por sus padres o tutores, o autonominados por ellos mismos. Si después del estudio se considera adecuada su participación en el talent pool, se les da acceso.

Esto supone una participación de entre el 15 y el 20% de la población escolar. La filosofía de los autores es que puedan conseguir gifted behaviours el mayor número posible de alumnos. Se comprende que los alumnos de las dos anteriores soluciones se encuentran incluidos, englobados en otro círculo mayor. No se estructuran en sectores diferentes.

Esto supone una participación de entre el 15 y el 20% de la población escolar. La filosofía de los autores es que puedan conseguir gifted behaviours el mayor número posible de alumnos. Se comprende que los alumnos de las dos anteriores soluciones se encuentran incluidos, englobados en otro círculo mayor. No se estructuran en sectores diferentes.

Definir de una u otra manera las condiciones por las que se identifican las altas capacidades es primordial. Las altas capacidades parten de un basamento psicobiológico, neurológico. Pero la decisión de dónde comienza el “punto de corte” a partir del cual se entiende que existen necesidades específicas es una construcción social, como se está viendo. Para desembarazarnos de esta arbitrariedad los administradores deben darse cuenta de que el nivel intelectual no es una cuestión de ser o no ser, de tener o no tener altas capacidades. Es una dimension gradual, sin saltos. ¿Tiene derecho a la atención un alumno con un CI=131 o un percentil igual a 95, y uno de CI=128 no? Hasta que margen damos? Ante esta tesitura mi opinión personal es que el modelo adoptado debería evitar en la medida de lo posible que se produjesen falsos negativos, es decir, alumnos con necesidades específicas que no se identificasen por no cumplir los criterios indicados en la norma legal.

Señores administradores educativos: definan qué buscan, a qué alumnos va dirigida su norma. Podremos estar de acuerdo o no, pero al menos, habrán comenzado a dar instrucciones claras a sus profesionales. Y la situación de identificación de alumnos con altas capacidades y su correspondiente atención mejorarán sustancialmente.

Eso sí, todo tiene unos límites, unas “líneas rojas” que no deberían ser cruzadas:

- Decir altas capacidades es decir alto potencial, no alto rendimiento. Es decir aprendizaje rápido, no trabajos pulcros. Es decir resolución creativa de problemas, no necesariamente seguir las instrucciones del docente hasta la última letra. Tengan ustedes esto en cuenta. Van a encontrar alumnos con altas capacidades y bajo rendimiento, y la solución para cambiar esto, es permitirles dar rienda suelta a su necesidad de retos más complejos y a aprendizajes de areas de su interés. Esa es la gran diferencia con el bajo rendimiento por causas limitativas.

- En España se ha establecido un criterio entre muchos orientadores e inspectores, que no tiene ningún basamento, porque han pervertido el conocido modelo de los tres anillos de Renzulli. Se exige a los alumnos que, además de disponer de un alto cociente intelectual (por encima de 130) exhiban una alta creatividad y una gran implicación en las tareas escolares. Señores, esto es una enorme y gigantesca metedura de pata, fruto de una traducción imprecisa de las publicaciones del Sr. Renzulli. Estas condiciones son la meta del proyecto, el objetivo final del programa de atención, pero no son las condiciones para identificar a los alumnos. Se desea que, con la atención específica, desarrollen su pensamiento creativo, todas sus capacidades, y se impliquen en las tareas con pasión. Han cambiado el punto de inicio por la meta. Es equivalente a pedir a los niños que sepan leer y escribir antes de comenzar a aprender a leer y escribir en la escuela. Algo absurdo.

No cometan errores pasados. O harán un flaco favor al desarrollo del talento en este país.